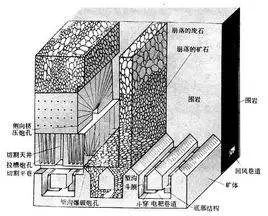

留礦采礦法的特點是:將階段分成礦塊��,礦塊再分為礦房和礦柱二次回采��。礦房自下而上分層回采��,每次崩落的礦石放出三分之一左右�����,其余的貯存于礦房中作為繼續(xù)上采的工作臺����,待礦房采完以后再放出。

一���、方法特點

?

留礦采礦法的特點是:將階段分成礦塊�,礦塊再分為礦房和礦柱二次回采。礦房自下而上分層回采�,每次崩落的礦石放出三分之一左右���,其余的貯存于礦房中作為繼續(xù)上采的工作臺�,待礦房采完以后再放出��。礦房采完后回采礦柱和處理采空區(qū)�����。

二��、適用條件

留礦采礦法主要用來開采礦石和圍巖穩(wěn)固的礦體�。礦體厚度雖不受限制,但超過5m時���,技術(shù)經(jīng)濟效果不如深孔和中深孔落礦的階段礦房法�����,一般應用較少�����。礦體傾角:在薄礦脈中�����,一般要求不小于60°��,在中厚礦體中�,一般要求不小于55°。傾角越小��,放礦越困難�,粉礦損失和平場工作量也越大。由于礦房中貯存有大量礦石�����,貯存期往往長達1~3年���,因此礦石和圍巖不能具有自燃性�、氧化性和結(jié)塊性;高硫礦床�����,礦石有放射性等應慎重采用。

三�、結(jié)構(gòu)參數(shù)

在薄和極薄礦脈中,階段高度大多數(shù)礦山采用40~50m;在礦脈傾角很陡(60°以上)���、礦石和圍巖很穩(wěn)固�����、賦存要素較穩(wěn)定的條件下,多缸液壓���,也有采用50~60m的;礦脈傾角在50°~60°左右�、礦石和圍巖穩(wěn)固性較差��、或者礦體產(chǎn)狀有突變現(xiàn)象�����,則采用30~40m����。頂柱厚3m左右;如果礦石品位高,上部回風巷道不需要保留�����,也可以不留。

底柱高度���,一般在運輸巷道頂板上留3~3.5m;如果圍巖穩(wěn)固�����,木材來源廣泛�,可以不留���,而用坑木架設的假底代替底柱��。漏斗間距��,用木漏斗時��,取4~6m;用振動出礦機時��,取 6~7m�。礦塊長度一般為40~60m��,也有采用100~120m的。如果圍巖和礦石都很穩(wěn)固����,礦塊中部布置一中央天井,兩端布置順路天井�����。礦房寬度一般與礦脈厚度一直����,但不應小于0.8m。拉底空間的寬度不應小于1.2m���,并應按次規(guī)格上采一分層,然后逐漸縮小到設計的采幅寬度�。

一般不留間柱,用順路天井代替階段天井;有時在天井兩側(cè)各留2m��。

在中厚礦體中�����,階段高度一般為40~60m�,賦存要素比較復雜的礦體,則采用 35~40m。頂柱厚度視礦石的穩(wěn)固性和礦體厚度而定�,變化于4~6m之間。底柱高度�,如果采用木漏斗或振動出礦機出礦,可采用5~6m;采用電耙出礦為 9~14m���。礦塊長度一般不超過50m�。礦房寬度不超過12m�����。礦石頂板暴露面積���,宜控制在500m2以內(nèi)�,最大不超過50m2��,以減少平常工作量和脊部損失�。間柱寬度取決于礦石和圍巖的穩(wěn)固程度,一般為8~12m���,礦石和圍巖很穩(wěn)固則取小值��,反之取大值��。

四��、采準和切割

運輸巷道一般沿礦脈靠下盤掘進��。天井���,在薄礦脈中沿脈掘進�����,使礦脈位于天井斷面的中央�����,以利于探礦�,在中厚礦體中����,一般位于礦體內(nèi)靠下盤接觸面�����,為了減小回采間柱時炮孔的長度�,也可以布置于間柱水平斷面的中央。天井的上下出口,應位于巷道側(cè)壁內(nèi)��。聯(lián)絡道是用來聯(lián)通礦房和天井的����。

一般從天井內(nèi)每隔5~6m垂直高度掘進一條。在中厚礦體中�,常用電耙巷道底部結(jié)構(gòu),電耙巷道距運輸巷道頂板以放礦溜井能貯存一列車以上的礦石為原則��,一般為3~4m�。放礦溜井的下部出口位于運輸巷道或穿脈巷道一側(cè);上部出口一遍位于耙道中心線,另一邊位于耙道側(cè)壁內(nèi);傾角不應小于60°����。每隔5~6m掘進一條斗穿,其長度按流入耙道的礦石覆蓋耙道寬度1/2~2/3為原則���,通常取 3.5~4m����。

切割包括拉底和擴漏�。在留底柱的礦塊中,拉底空間的高度為2m�����,面積與礦房一致,但最小寬度不應小于1.2m;擴漏一般是從拉底空間向下擴大斗頸上部成喇叭口�����,或者在斗頸上掘2m后�,在繼續(xù)上掘的同時向四周擴幫,以形成喇叭口和拉底空間���。在坑木假底礦塊中����,拉底很簡單�,即從運輸巷道頂板向上挑頂約高3m,架好假巷和漏斗即成��。

五�、回采

回采包括鑿巖爆破、布局放礦���、平場、處理松石和破碎大塊��,在采用順路天井的采場中,還包括架設順路天井��。鑿巖常用01-45�����、YSP-45型等上向鑿巖機打上向炮孔��,孔深1.5~1.8m���,也有用YT-25等氣腿子鑿巖機打水平或微傾斜炮孔的�����,孔深2~3m�。爆破主要采用硝銨���、銨油���、銨松蠟等安全炸藥,用火雷管或?qū)П艿确请娖鸨?�。每次崩下的礦石��,放出35~40%,使回采作業(yè)空間保持2m高度���。平場和處理松石目前還是手工勞動��,工人體力消耗很大�。